盤點歐洲著名城堡:跨越時空的視覺震撼,起于硝煙的歷史印記

更新時間:2025-08-29 16:59:15作者:佚名

西班牙塞戈維亞城堡。

修建于1385年、四周皆有護城河環繞的英格蘭博丁安堡。

多種城堡建筑組合倫敦塔。

19世紀晚期的新天鵝堡富含浪漫元素,是迪士尼城堡的原型。

多佛城堡。

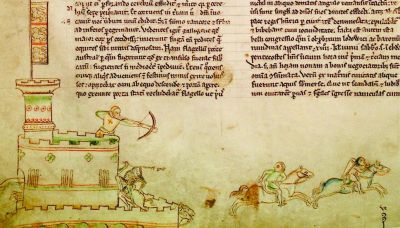

13世紀畫家馬修馬里斯筆下的城堡之戰。

文慧

談到中世紀歐洲的景象,堡壘是不可缺少的構成部分。它們是公主故事里的夢幻場景,也是騎士敘事中的壯麗舞臺,不過經過漫長歲月,騎士與公主都已成往事,只有這些大型建筑穿越了歲月、依然屹立在歐羅巴大地上,讓旅行者感受到巨大的視覺沖擊力。

起于硝煙

英語中的“城堡”一詞源自拉丁語“castellum”,其含義為軍事防御,同時,最初建造的城堡也確實是在戰火中產生的。

九世紀時歐洲大陸戰火紛飛,從愛爾蘭伸展至意大利,自英吉利海峽蔓延到地中海區域,凡維京戰船可抵達之處,皆遭其刀劍肆虐與血腥劫掠,法蘭西地區尤為動蕩不安。自九世紀七十年代始,短短二十年間爆發兩次大規模維京人侵襲,致使法國北部海岸及巴黎等城市均遭嚴重破壞。

財政分散致使王室無力應對國家層面的敵人,國王“禿頭查理”無法為民眾提供保護,法國領主們各自為政,僅用土木材料構筑簡陋的防御工事,以守護自家臣屬和領地民眾免遭侵害。十世紀時,法國、德國、意大利等歐洲國家眾多領主,都已認識到這種防御工事難以攻克的特性,成千上萬的堡壘紛紛涌現,城堡就是在戰火中逐漸形成的。

堡壘不只是守衛的屏障,也是出擊的武器。對于1066年的英格蘭子民(當時更準確的說法是盎格魯·撒克遜民族),他們初次見到堡壘的時刻,便是被征服的起點。

一〇六六年,說法語的威廉從法國諾曼出發,目標是英格蘭,意圖爭奪按母系血緣關系繼承的王位,這王位本該是他的。他的船隊陣容龐大,不僅裝滿了士兵、馬匹和武器,還有許多木制板材和連接件,這些是撒克遜人從未見過的諾曼特有的東西,也就是城堡的雛形。威廉登陸后立即開始構筑這些防御工事,木制堡壘施工簡便,能夠迅速為部隊提供掩護,而那幅著名的“貝葉”掛毯,就描繪了他在黑斯廷斯戰役中與哈羅德激戰的同時,著手構建防御工事的罕見情景。

英國在遭遇諾曼入侵前幾乎不設城堡,撒克遜人慣用的作戰手段以陣地戰為主而非攻城戰,所以他們對建造城堡并不在意,直到獲悉威廉意圖奪取王位,當時的撒克遜君主哈羅德才急忙籌措資金,在肯特郡的多佛和克拉沃林倉促修筑了兩座防御工事。英國因缺少城堡工事,面對諾曼人騎兵的沖擊和堅固防御的雙重打擊顯得非常脆弱,因此威廉登陸英格蘭后進展順利,1066年3月成功登陸,同年圣誕節在威斯敏斯特教堂舉行加冕典禮,這位只懂法語的王,戴上王冠,從而建立了英格蘭的諾曼統治。

一千年九百六十六年,在英國是具有特殊意義的年份,通常被視為這個國家歷史的關鍵起點,或者是封建社會階段的分界線。威廉通過諾曼的方式引入了封建制度,城堡便成為了這一過程的明證。征服者威廉不僅借助堡壘來穩固對英格蘭的掌控,而且在其后的治理中,繼續依靠這些防御工事來強化統治地位。進入倫敦城之前,威廉首先構筑了一處堡壘以保障自身及隨從的安全;面對英格蘭境內高達百萬之眾的居民,僅兩萬諾曼軍隊與貴族跟從者卻在東南沿海、威爾士及蘇格蘭等地廣泛建造了許多要塞;威廉憑借彼此支援的這些堡壘,授予封臣方圓數英里的治理范圍,而他本人則通過巡行方式實施統治,在各個堡壘之間來回移動。

脫胎換骨

最初的堡壘遠非當今所見那般壯麗堂皇,征服者威廉在征戰中迅速構筑的臨時木制據點便可以證明這一點。人們常對木質堡壘存在一個誤區,以為它們只是石質堡壘出現之前的短暫過渡階段。然而事實上,無論是木造還是石砌,這兩種材質的堡壘幾乎是在同一時期出現的。木結構城堡憑借能夠利用本地材料、成本較低的便利條件,在歐洲城堡建造史上占據主導地位castles是什么意思,數量遠超其他類型,在11至12世紀期間被廣泛修建,且在13到14世紀仍有新建項目。與此類似,規模宏大的石質城堡在諾曼征服時期就已出現,比如威廉主持建造的白塔,它因大量采用白色巨石而得名,此后經過歷代君主的持續擴建,最終發展成為聲名顯赫的倫敦塔。

因此,堡壘的演進關鍵不在于用料,而在于構造。從建造技術角度分析,依據堡壘種類誕生的時間次序,能夠區分為丘頂-護墻型,中心塔樓型,以及共軸環形型。

這種城堡形態稱作土丘內庭式,最早修筑此類城堡的建筑師們便掌握了借助陡峭地勢獲得制高點的技巧,同時通過設置塔樓、圍欄和護城河來增強防御能力并監視周邊環境;倘若無法尋獲天然土丘,人們還會把挖掘護城河時產生的土方堆積成人工小山丘,因此超過百分之七十的中世紀初期城堡都屬于這種類型。

緊隨其后的是主體建筑呈現出的城堡式樣,這種設計巧妙地克服了地形的制約,方形的主樓本身就具備相當的高度,因此不再局限于必須建造在山丘之上,而在11世紀的法國北部,這類方形石砌城堡十分普遍。

隨著時間推移,同軸式堡壘逐漸增多。這種建筑擁有多個同心圓狀的防御墻體,其中內部墻體高度顯著超過外部墻體,便于弓弩手進行遠程攻擊。其外圓內方的構造能有效干擾敵方視線,同時有效分散敵方火力。堡壘內部既宏偉壯麗,又滿足居住需求。

防御能力伴隨攻擊手段的演變而持續增強,堡壘在歷史長河中不斷得到加固和完善。防御工事包括要塞、城郭、外圍據點、射擊臺、垛口、戰壕、護城河、落橋、閘門等,從原始的土筑平臺式樣,發展到12世紀后具備完善防御體系的宏偉建筑,堡壘完成了根本性的蛻變,形成了我們如今所見的構造。倫敦塔的城堡中castles是什么意思,山岡土丘、方形主樓以及同軸城堡的形態都能見到實例,這是由于歷經千年的倫敦塔自1066年起持續擴建,逐漸形成了一個由多種建筑組合而成的城堡整體。

類似的城堡還有不少,它們大多建立在舊時防御工事的廢墟之上,選址時既考慮了地形,也與資源分布和軍事需求密切相關:有的建在教堂旁邊,承擔起部分宗教場所的職責;有的坐落在莊園、林地和狩獵場附近,明顯是為了掌控當地的自然資源;超過七成的歐洲城堡位于鄉野之地;而那些掌握軍事和經濟命脈的水路要塞以及沿海邊境,自然也是城堡密布。

自13世紀始,城堡的軍事用途逐漸式微,而作為居所的價值日益凸顯,備受青睞。在那個崇尚身份與地位的時期,城堡所蘊含的象征價值及其領地特征,使其成為展示實力的理想載體。宏偉的堡壘最能彰顯權貴階層身份,一個顯著的標志就是堡壘上的女兒墻——建造女兒墻必須得到皇室的核準,獲得筑墻授權幾乎就等同于獲得上層社會入場券,依靠這個就能加入名流圈子。古老的堡壘經過翻新,擁有了照明、供暖等生活條件,寬闊的窗欞和蠟燭臺、墻毯裝飾,使得十四世紀后的建筑呈現出富麗堂皇的景象,然而在屢遭軍事侵擾的英格蘭南部沿海地區,以及北部威爾士和蘇格蘭邊界地帶,像多佛這樣的建筑,其防御作用依然受到高度重視。

終于炮火

而城堡命運的改變,是由兩種炮彈的迸發動搖的。

第一種炮彈是火藥。

十四世紀以來,火器開始應用,標志著堡壘時代的終結。任何城墻,無論多么堅固,重炮都能在短時間內將其攻破。英國阿爾勒夫城堡便是最佳例證,該要塞在1440年戰役中堅守了半年之久,但到了1449年,在法王查理七世的炮火打擊下,僅堅持了十七天便被攻陷。

在火藥是否能夠徹底摧毀城堡的問題上,存在兩個經常被忽視的方面,第一,火藥武器開始應用是在14世紀,而14世紀正是歐洲城堡發展最為鼎盛的時期;第二,火藥武器既可以用來發起攻擊,也可以用來實施防守,城堡中設置的炮口不僅受到城墻的堅固保護,還具備從高處瞄準和進攻的有利條件,這兩種情況之下,城堡在利用火藥方面更具優勢。

十五世紀、十六世紀期間,城堡開始逐漸衰落,新建的城堡數量越來越少,原有的城堡領主也陸續搬離城堡,定居在別的地方,這些現象產生的原因,并不僅僅在于火藥武器的威脅,而更多是由于經濟利益的驅使,更深入地分析,摧毀了封建制度的經濟發展,也連帶摧毀了封建經濟的最后防線。

一種建筑若能具體反映某種社會制度狀況,那么堡壘便是封建體制的典型象征。堡壘的防御功能并非其根本,私有疆域才是中世紀堡壘的核心所在。公元九世紀的歐洲大陸以封地作為基本構成單元,以騎士擔當武裝骨干,對于封地主人而言,財產就是其直接管轄的土地及其產生的收益。耕作的產出物,農民或農奴會呈送給領主,作為賦稅的等價物,領主則承諾組織武裝人員守衛領地,確保領主自身的利益不受損害,武裝人員的開銷相當巨大,而城堡一旦建成,便可長久使用,只需支付少量的修繕費用,城堡的價值便得以持續,少量的守衛人員足以構成有效的防御體系在農業產出落后、商品形態原始且以采邑為中心的封建體制共同作用下,城堡這種建筑形式將居住、軍事、政治、經濟功能融合在一起,無疑是最為理想的方案。

到了中古時期往后,農人棄耕入城,參與貨物往來與定居生活,城堡的經濟核心作用便十分尷尬了。城市興起后,城堡對周邊區域不再具備經濟與政治支配力,城堡的基礎就此瓦解,與此同時,耗費巨資豢養一批騎士的做法也變得入不敷出。中世紀末期,貨幣經濟變得十分興盛,使得雇傭兵得以成為歷史舞臺上的主要角色,國王能夠利用金錢雇傭這些武裝人員,從而減少了對領主的依賴,并最終確立了作為軍事最高指揮官的地位。

城堡的用途逐漸減少,軍事防御功能被炮樓取代;行政權力中心也發生了變化,領主們不再依賴鄉村的堡壘,而是選擇建造更豪華的府邸或高塔,法國的貴族們都渴望在凡爾賽宮擁有自己的居所。許多古老的城堡變得人跡罕至,不斷上漲的維護成本迫使部分沒落貴族無法繼續承擔,城堡的時代最終畫上了句號。

始于九世紀和十世紀的烽煙,在十三世紀和十四世紀發展為戰亂,從十五世紀和十六世紀開始逐漸式微,其興起源于歐洲封建制度的確立,而終結則伴隨著封建制度的解體,這就是歐洲城堡的消長歷程。

城堡一瞥

英國的“故宮”

倫敦塔

倫敦塔是英國旅游的熱門景點,位于泰晤士河的北邊,始建于征服者威廉在1087年,至今已經近千年了。倫敦塔與其說是座城堡,不如說是組成了龐大的城堡建筑群,核心部位是諾曼底風格的白塔,整體構造分為四個層次,包含多個防御性構造;內部防御系統由13座塔樓構成,外部防御則設有中塔、井塔等6座堡壘和2座棱堡,并且周邊環繞著護城壕。這一時期,獅心王理查一世,亨利三世,還有愛德華一世留學之路,都對倫敦塔進行了多次擴建和修繕,使其規模持續增長,并融合了英格蘭各個歷史時期的城堡建筑特色。倫敦塔最初由諾曼人建造,目的是為了控制倫敦,后來卻轉變為王室家族的居所,同時兼具行政中心、軍事要塞、武器庫的功能,并且是國王加冕前必須經過的地方。它的許多塔樓還充當過牢獄、錢幣制造場所、天象觀測站、動物飼養園、星辰觀測所、宗教場所、港口以及王室財寶存放地等多種用途。如今,倫敦塔的主要功能是成為不列顛諸島最受青睞的旅游勝地,每年大約吸引240萬訪客前來游覽。

迪士尼城堡的原型

歐洲新天鵝堡

德國國內有超過一萬四千座古堡,最出名的當屬阿爾卑斯山腳下新天鵝堡,它坐落慕尼黑南方,始建于十九世紀,那已是城堡式樣逐漸沒落之后的數百年間。這座建筑在本質上并非傳統意義上的堡壘,早已不再具備防御功能,純粹是為了追求奢華和美感而設計建造。路德維希二世是巴伐利亞的國王,他極具藝術才華,對治國既不感興趣,也缺乏能力,總是獨自建造一個以天鵝騎士故事為背景的夢幻王國。他耗費了17年時間,動用了620萬馬克,親自參與規劃,在這座群山環繞、湖光山色之地建造了這座白色城堡。然而,這座城堡僅有360個房間,最終只完成了其中的14間,國王就在此期間突然去世了。這座城堡盡管還有部分建筑尚未完工,依然被譽為全球最浪漫的城堡之一,美國迪士尼樂園里的城堡就是根據它建造的,因此新天鵝堡也稱作“灰姑娘城堡”。

歷史典故

多佛城堡圍城之戰

以多佛城堡為參照,可以具體分析它在攻城戰中所遭遇的種種困難,以及它又是怎樣應對這些困難的。

多佛城堡始建于威廉時期,坐落于東南海岸的軍事要地,于亨利二世與約翰王在位期間多次進行增筑,城墻一直修筑至懸崖盡頭,一場大型的修繕工作方才完成,1216年法國的路易王子便率軍抵達城下。

法軍進攻部隊設置多處云梯,梯上士兵皆經嚴格挑選,動作矯健,首先向城墻守軍拋擲兵器,趁其閃避之際迅速向上,時機與速度關乎生死。與此同時,弓箭手、投石兵以及攻城器械紛紛開火,用以牽制敵方注意力。投石機的體積遠超預期,借助杠桿機制,依靠重物急速下墜來拋射石彈,要將100公斤的炮彈射出150米遠,必須使用四噸重的配重。攻城車是一座巨大的木質建筑,由多層結構組成,安放在眾多輪子之上,需要數頭公牛才能拖行。車體各層都安排了弓箭手,最高處則是摩拳擦掌的攀城勇士。攻城塔樓主要保護負責掘地作業的士兵,這種塔樓以木質結構為骨架,士兵在城墻根基處進行作業,他們要開挖通路,或者讓整段城墻坍塌。

守城的一方多佛城也不會輕易退讓,憑借城墻的堅固能夠有效抵御進攻,遇到敵人圍攻時總能想出應對之策。對付云梯攻擊,守軍會立刻將梯子推倒,或者從城墻上向下投擲石塊和潑灑滾燙的油,這些方法都能迅速阻止敵人。城墻上的百二十多名弓箭手和眾多投石器會利用敵人的策略反過來對付他們,對于正在挖掘坑道的法軍,采用煙熏和火燒的手段就能有效阻止敵軍行動。

那些辦法都無法拿下多佛,法軍對這座城堡的最終手段:實施封鎖攻城戰就此開始。在漫長的圍困里,雙方進行的是一場消耗較量,誰掌握資源優勢就占上風,多數時候進攻方反而以失敗告終,多佛的戰斗就是典型例子。圍了三個月,法軍自身兵疲糧絕、物資斷絕,最終在英格蘭軍隊的譏諷中無奈撤軍。這座城堡的物資總量遠超我們的預料,像多佛這類地處沿海與邊境的堡壘,長期處在軍事氛圍的影響下,因此糧食彈藥等物資一直非常充裕,不僅能夠滿足守軍和居民的基本需求,還能通過逐級遞送的方式支援內陸的防御要塞。十二一七年間五月,于多佛郊外爆發的林肯戰事,法蘭西軍隊遭受重創,路易被迫承認若繼續對抗,法蘭西將難再有勝機,于是選擇與英格蘭商議,尋求借道返回之途。

(責編:孫紅麗、伍振國)