和諧的英文 蛇島蝮生存揭秘:植入芯片、避親策略與生命表研究

更新時(shí)間:2025-07-20 20:59:02作者:佚名

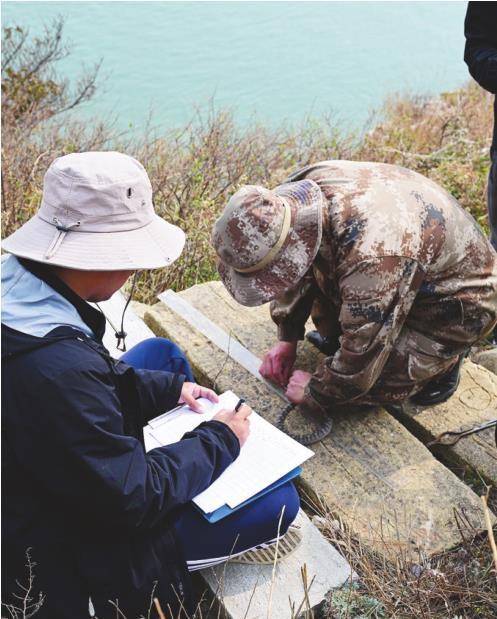

科研人員正在對(duì)蛇島蝮的尾部進(jìn)行生物芯片的植入操作,這一過程的相關(guān)圖片資料由遼寧蛇島老鐵山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局提供。

猛禽是蛇島蝮的天敵,圖為猛禽抓走蛇島蝮。

同一樹枝上經(jīng)常棲息多條蛇島蝮,它們具有“避親”策略。

科研人員開展春季蛇島蝮生命表研究。

0.73平方公里的蛇島上棲息著近2萬條蛇島蝮。

本報(bào)記者于雅坤

對(duì)自然的探索,架起人與自然和諧共生的橋梁。

遼東灣腹地的蛇島,因其面積僅0.73平方公里卻擁有近兩萬條劇毒蛇種而享譽(yù)全球,自19世紀(jì)30年代開始,便不斷吸引著國內(nèi)外科學(xué)家紛至沓來,進(jìn)行著不懈的探索。1957年,我國資深生物學(xué)家伍律教授帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),對(duì)蛇島進(jìn)行了首次系統(tǒng)的考察,并將考察成果編纂成《蛇島的秘密》一書。這部科普讀物不僅為大眾打開了通往蛇島認(rèn)知的大門,而且對(duì)人們的自然觀念產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,激發(fā)了后來者對(duì)蛇島進(jìn)行探索的熱情。

科研前輩們以先鋒者的身份揭開了蛇島生態(tài)系統(tǒng)的神秘面紗,自上世紀(jì)80年代末期成功實(shí)施800盆水盆運(yùn)淡水救援行動(dòng)以來,借助科技的進(jìn)步,我們不斷揭開蛇島的新篇章。在60多年的歲月里,科研工作者對(duì)蛇島的守護(hù)和探索從未間斷。特別是1980年,遼寧蛇島老鐵山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)正式設(shè)立,工作人員自此常年駐守島嶼。這座孤島留學(xué)之路,宛如一座自然的實(shí)驗(yàn)室,為探究物種的演變和生態(tài)的平衡提供了極為優(yōu)越的樣本。在2024年7月,蛇島——老鐵山候鳥棲息地榮幸地被納入世界自然遺產(chǎn)名錄,其生態(tài)重要性得到了國際社會(huì)的廣泛認(rèn)可。

經(jīng)過數(shù)十年的執(zhí)著堅(jiān)守,科研人員又有哪些新的發(fā)現(xiàn)呢?值此申遺成功一周年之際,記者跟隨蛇島老鐵山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局的科研團(tuán)隊(duì)一同踏足蛇島,近距離地探索這座充滿神秘色彩的島嶼,以及那些與蛇共處一室的守護(hù)者。

用腳步勾勒生態(tài)圖譜

初次踏上蛇島,游客們都會(huì)好奇:“島上應(yīng)該怎么著裝?”查閱《蛇島的秘密》一書,我們發(fā)現(xiàn)前輩科研人員們的裝扮仿佛是歷史博物館中的古戰(zhàn)甲:他們身穿堅(jiān)固的帆布防護(hù)服和諧的英文,戴著長長的皮手套,腳踩沉重的皮靴,頭部則被帶有透明膠片的竹制面罩覆蓋……全副武裝,才敢踏入這個(gè)充滿蛇類的領(lǐng)域。

請(qǐng)別緊張,只需穿上高幫的運(yùn)動(dòng)鞋,再戴上頂帽子即可。遼寧蛇島老鐵山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局的副局長王小平,他的語氣中透露出一種鎮(zhèn)定。看到記者還有所顧慮,他接著詳細(xì)說明:“蛇島蝮蛇的視力和聽力都相對(duì)較弱,它們主要依賴頭部的頰窩來追蹤獵物。這個(gè)頰窩就像一個(gè)‘熱測(cè)位儀’,能夠在0.1秒內(nèi)察覺到0.001℃的溫差變化,不過它的探測(cè)范圍并不寬廣。”只要與蛇保持半米距離,不隨意伸手,就是安全的。”

從全副武裝的裝備到輕裝簡(jiǎn)從的著裝,僅著裝上的這一變化,便足以窺見幾代科研人員對(duì)蛇島探索認(rèn)識(shí)的顯著提升。

蛇島位于大連旅順口區(qū)的西北方位,乘坐從艾子口港出發(fā)的船只,僅需短短半小時(shí)即可抵達(dá)。這座島嶼的海拔高度為215米,從遠(yuǎn)處眺望,其輪廓宛如一頂“貝雷帽”靜臥在海面上。島上,一條巡護(hù)棧道曲折蜿蜒,沿著這條近一米寬的棧道行走,蛇島蝮的身影隨處可見:它們有的藏匿于巖石之下,有的在草叢中輕盈穿梭,而更多的則棲息于枝頭之上。令人心悸的是那些懸掛在樹梢的“無形殺手”,它們的顏色與樹枝融為一體,如果不是尾巴偶爾擺動(dòng),幾乎不易被發(fā)現(xiàn),讓人不禁擔(dān)憂行走樹下時(shí),它們會(huì)突然墜落。“難怪會(huì)有戴帽子的提醒。”記者頓時(shí)豁然開朗。

猛然間,一只小鳥掠過天際,尚未在枝椏間稍作停留,便見一條潛伏在附近的蛇島蝮蛇如同彈簧般迅速躍出,猛地咬住了小鳥。小鳥起初奮力掙扎,然而不到一分鐘,便被蛇毒麻痹,停止了掙扎。隨后,蛇島蝮蛇緩緩地離開樹干,將獵物放置在地面上,繞著它轉(zhuǎn)了幾圈。在精確地定位到小鳥的頭部后,它張大了嘴巴,比頭部還要寬闊,然后從后腦開始吞噬。目擊此情此景,眾人不自覺地退后一步,有的緊閉雙眼,卻又忍不住透過指縫窺視。“蛇島蝮蛇以小型鳥類為食,它們棲息于樹上,等待獵物上門,有時(shí)甚至兩三個(gè)月都難以捕到一只。”王小平一邊說,一邊用相機(jī)捕捉這難得一見的場(chǎng)景。

蛇島蝮同樣會(huì)成為大型猛禽的捕食對(duì)象,特別是在秋季,灰臉鵟鷹、蛇雕以及普通鵟等猛禽從西伯利亞等地遷徙至蛇島時(shí),它們常常俯沖而下,將蛇島蝮捕獲。因此,蛇島逐漸形成了“蛇捕食鳥類、鳥類捕食蛇類”的奇特生態(tài)循環(huán)。

《蛇島的秘密》一書中提到,當(dāng)年島上曾有五萬條蛇,可如今卻僅剩兩萬。記者在謹(jǐn)慎前行之際,不禁向王小平求教緣由。王小平停下腳步,面露凝重:“蛇島上的蝮蛇毒性極強(qiáng),人們認(rèn)為它們具有藥用價(jià)值。在保護(hù)區(qū)設(shè)立之前,濫捕和盜獵活動(dòng)十分猖獗,加之曾經(jīng)發(fā)生過火災(zāi),導(dǎo)致蛇的數(shù)量一度銳減至九千條。”

保護(hù)區(qū)設(shè)立以來,執(zhí)行了嚴(yán)格的封閉式管理措施,并設(shè)有常駐人員,這為蛇島蝮種群的恢復(fù)提供了有利條件。與此同時(shí),科研活動(dòng)持續(xù)深化,種群調(diào)查的手段也從傳統(tǒng)的“樣方法”演進(jìn)為更為先進(jìn)的“標(biāo)記重捕法”。該法對(duì)首次發(fā)現(xiàn)的蛇體進(jìn)行綠色標(biāo)記,若再次發(fā)現(xiàn)則標(biāo)記為紅色,通過計(jì)算標(biāo)記個(gè)體的重捕比例來推算總體數(shù)量,從而有效減少了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的誤差。自2001年踏入職場(chǎng),王小平已成功領(lǐng)導(dǎo)了三次“蛇口普查”活動(dòng),經(jīng)過嚴(yán)格的實(shí)地考察,目前蛇島蝮的種群規(guī)模大致維持在兩萬條上下。

蛇島蝮種群數(shù)量的減少與蛇島生物多樣性的增加形成了強(qiáng)烈的反差。

看這朵朵小黃花,它們名為黃花糖芥,是蛇島獨(dú)有的植物種類。在行走的過程中,王小平不時(shí)地向我們介紹蛇島上的各種植物。這里的植物種類繁多,郁郁蔥蔥的綠葉叢中點(diǎn)綴著白色、黃色、紫色的花朵,美麗得讓人暫時(shí)忘記了這里其實(shí)是毒蛇的棲息地。《蛇島的秘密》一書中提到,當(dāng)時(shí)的科研人員采集了超過一百種植物的標(biāo)本。2008年,保護(hù)區(qū)攜手中科院植物所對(duì)蛇島及老鐵山進(jìn)行了植物本底調(diào)查,這一行動(dòng)為我們帶來了全新的認(rèn)識(shí)。調(diào)查中,我們拍攝了超過2.3萬張照片,記錄了3609份采集到的標(biāo)本。經(jīng)過鑒定,我們發(fā)現(xiàn)維管束植物共有725種,其中蛇島上的種類超過240種。

在對(duì)話中,王小平忽然駐足,從胸前取下望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)一只飛鳥正從蛇島的上空掠過。蛇島,作為東亞至澳大利亞鳥類遷徙路線上的重要中轉(zhuǎn)站,盡管面積不大,卻是一個(gè)極佳的觀測(cè)場(chǎng)所。除了島上工作人員每周沿著既定的路線巡查三到四次,科研人員們更是養(yǎng)成了隨時(shí)攜帶望遠(yuǎn)鏡的習(xí)慣。正是他們的執(zhí)著堅(jiān)持,他們不斷揭示了40種未曾記錄的鳥類,其中不乏白頭鶴、白鶴、白腹隼雕等珍貴的國家級(jí)鳥類。現(xiàn)在,保護(hù)區(qū)的鳥類清單已經(jīng)增加到375種。

科研人員在保護(hù)區(qū)內(nèi),南北往返9391步、東西穿梭6609步,他們的足跡遍布蛇島。在每一次的觀察中,每一份數(shù)據(jù)都細(xì)致入微地被納入生態(tài)圖譜的構(gòu)建。《蛇島老鐵山保護(hù)區(qū)植物圖譜》、《蛇島老鐵山保護(hù)區(qū)鳥類圖譜》以及《綠野尋蹤——蝮蛇的故事》等系列科普著作,傾注了他們的心血,為外界提供了了解蛇島的新視角。

用科技解鎖生命密碼

科研人員持續(xù)攀登,抵達(dá)半山腰之際和諧的英文,眼前突現(xiàn)一堵高達(dá)十余米的巨石壁,其下方密集地分布著形態(tài)各異的洞穴。“這就是海蝕洞!”大家?guī)缀醍惪谕暤睾傲顺鰜怼?/p>

《蛇島的秘密》一書中著重描述了位于半山腰的這些海蝕洞穴和波痕巖石,提出“蛇島是由海底逐步向上抬升形成的”觀點(diǎn),“蛇島海拔低于100米的區(qū)域,曾經(jīng)被海水覆蓋”。地質(zhì)學(xué)家通過研究島上的地層和地質(zhì)結(jié)構(gòu),逐步揭示了蛇島的起源——在6億年前,蛇島與遼東古陸一同從淺海環(huán)境演變成為陸地。在遠(yuǎn)古時(shí)期,喜馬拉雅山脈的造山運(yùn)動(dòng)使得渤海地區(qū)發(fā)生斷裂和下沉,海水灌入其中,形成了渤海海峽。與此同時(shí),蛇島由于局部地殼的抬升,未能隨整體下沉,從而與大陸分離開來,成為了渤海中的一座孤立島嶼。

核心謎題隨即出現(xiàn),孤島在離開大陸后面臨淡水短缺的問題,蝮蛇是如何存活并演變?yōu)槿颡?dú)有的物種的呢?為了揭示這些特殊物種的生存與遺傳奧秘,科研人員不懈努力。

每年五月和六月,蛇島蝮捕食候鳥的活動(dòng)達(dá)到高峰,此時(shí)保護(hù)區(qū)的研究人員便會(huì)把握良機(jī),著手進(jìn)行春季蛇島蝮生命表的研究工作。2014年,科研人員將直徑僅為0.8毫米、長度達(dá)8毫米的生物芯片植入蛇島蝮的尾部皮下,這一舉措標(biāo)志著蛇島蝮的研究邁入了“數(shù)字化”的新階段。

目前,已有1700多個(gè)個(gè)體被標(biāo)記,他們宛如擁有身份證的“島民”,其體型、體重、年齡以及行動(dòng)路徑等詳細(xì)信息均已詳盡地錄入數(shù)據(jù)庫。通過對(duì)重捕數(shù)據(jù)的分析,我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)令人震驚的規(guī)律:在捕食期間,85%的蛇島蝮的活動(dòng)區(qū)域不超過50平方米,并且有高達(dá)85%的概率在連續(xù)兩年時(shí)間里,始終盤踞在同一棵樹上捕食。尤為令人驚嘆的是蛇島蝮的“歸巢本能”,科研人員曾進(jìn)行實(shí)驗(yàn),將它們遷移至距離原捕食地300米之遙,然而,這些蛇卻在短短2天內(nèi)成功返回了它們的捕食地。“它們通過減少移動(dòng)、節(jié)約能量,在熟悉的環(huán)境中捕食,這是蛇島蝮在孤島上能夠忍受饑餓、頑強(qiáng)生存的智慧所在。”王小平這樣說道。今年,研究人員再次捕獲了一條蛇島蝮,這條蛇的年齡已經(jīng)超過了30歲,成為了近年來所發(fā)現(xiàn)年齡最長的蛇島蝮。

科研工作者進(jìn)一步觀察到,蛇島蝮與眾多蛇種相異,它們擁有兩個(gè)休眠階段。除了大家熟知的冬季休眠,當(dāng)候鳥遷徙至北方、食物變得稀缺之際,它們會(huì)選擇隱蔽起來,進(jìn)入所謂的“夏季休眠”。直到九月、十月南遷的候鳥經(jīng)過蛇島時(shí),它們才會(huì)重新變得活躍。尤為巧妙的是,該物種的季節(jié)性以及晝夜活動(dòng)的峰值,與鳥類遷徙的周期高度一致,這種跨越不同物種間的“時(shí)間上的默契”,被廣泛視為蛇島蝮生存技能中的極致表現(xiàn)。

孤島上蛇島蝮的密度頗高,這樣的環(huán)境使得它們很容易因?yàn)榻H繁殖而使種群數(shù)量減少。那么,它們是否擁有一種避免近親繁殖的策略呢?為了探究蛇島蝮在繁殖季節(jié)的行為習(xí)慣,科研工作者在它們從冬眠中醒來,開始活動(dòng)后,給它們佩戴了能夠主動(dòng)發(fā)出信號(hào)的無線電追蹤器,以便監(jiān)測(cè)它們的移動(dòng)軌跡。研究結(jié)果表明,雄性蛇類在繁殖季節(jié)來臨之前,會(huì)進(jìn)行較長的遷徙,有時(shí)甚至需要穿越數(shù)道山壑,或是從山腳攀登至山頂,目的是為了在有限的島嶼生存空間中,最大程度地減少與近親交配的可能性。

微衛(wèi)星標(biāo)記技術(shù)深入揭示了它們的社交規(guī)律。在同一棵樹上,常常可以看到十幾條蛇聚集在一起,但親緣關(guān)系的分析表明,它們并非血緣相近。“這表明蛇島蝮不僅能夠主動(dòng)向遠(yuǎn)處擴(kuò)散,而且能夠識(shí)別出與自己有血緣關(guān)系的個(gè)體,從而避免近親繁殖。”王小平解釋道。這種“識(shí)別能力”的具體運(yùn)作機(jī)制仍然是一個(gè)謎團(tuán),然而,這種本能已經(jīng)為研究種群基因多樣性的保護(hù)提供了關(guān)鍵線索。

保護(hù)區(qū)與中科院成都生物研究所攜手合作,將研究拓展至基因領(lǐng)域。借助分子生物學(xué)技術(shù),科研工作者在蛇島蝮的基因序列中探尋到一系列基因,這些基因涉及適應(yīng)長期靜止與休眠狀態(tài)、抵抗血栓形成、調(diào)節(jié)晝夜節(jié)律以及緩解肌肉萎縮等功能。這些被稱為“島嶼特化基因”的發(fā)現(xiàn),揭示了蛇島蝮為何能在樹枝上長時(shí)間靜止不動(dòng)且保持良好狀態(tài),同時(shí)也為探究生物如何適應(yīng)極端環(huán)境提供了新的研究視角。

蛇島的人工蓄水池邊,一座小巧的氣象觀測(cè)站顯得格外顯眼,而在不遠(yuǎn)的草叢中,一條尾巴纏有白色膠帶的蛇島蝮正在緩緩前行。“這膠帶上附著的是傳感器,蛇的每一次移動(dòng)都會(huì)在我的手機(jī)后臺(tái)生成數(shù)據(jù)。”馮曙光科研人員立刻調(diào)取了5月16日、20日、23日的相關(guān)數(shù)據(jù),從圖表中可以看出,這條蛇在這三天內(nèi)的活動(dòng)量及其高峰活動(dòng)時(shí)段存在顯著的不同。

今年,保護(hù)區(qū)攜手中山大學(xué)啟動(dòng)了一項(xiàng)新的研究計(jì)劃,旨在探討一個(gè)引人入勝的問題:在氣候變暖的大環(huán)境下,這個(gè)孤立島嶼的居民是否能夠通過調(diào)整其行為或生理方式,繼續(xù)書寫與自然和諧共存的輝煌篇章?

蛇島蝮,還有太多的生命密碼值得研究。

用熱血書寫生態(tài)答卷

此處曾是科考隊(duì)成功登陸的地點(diǎn),記者在保護(hù)區(qū)工作人員的帶領(lǐng)下,與科研人員一同巡查樣線,抵達(dá)了蛇島東南側(cè)的卵石灘。該島東西走向,南部朝向陽光,地形為坡溝,而北部則隱蔽在懸崖之后。六十八年前,科考隊(duì)員們?cè)谶@片灘涂之上搭建了兩頂帳篷,借助風(fēng)燈那微弱而昏黃的光線,他們通宵達(dá)旦地解剖標(biāo)本,從而為破解蛇島之謎搜集到了寶貴的原始資料,同時(shí)也將勇于探險(xiǎn)、勇于克服困難的科研精神深深扎根于此。

保護(hù)區(qū)設(shè)立初期,島上環(huán)境極為惡劣。僅有30平方米的鐵皮結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)站,密封性極差,駐島人員在清晨醒來時(shí),常與在床頭徘徊的毒蛇進(jìn)行對(duì)視。這樣的簡(jiǎn)陋住所,最終在一場(chǎng)臺(tái)風(fēng)中倒塌。自那時(shí)起,40多年的時(shí)間里,監(jiān)測(cè)站已經(jīng)經(jīng)歷了四次改造,現(xiàn)在,一座三層高的科研監(jiān)測(cè)大樓屹立于此,風(fēng)力與太陽能供電系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,凈水設(shè)施、信號(hào)塔等必備設(shè)施一應(yīng)俱全。島上生活與科研條件相較以往有了顯著提升,然而科研工作者與蛇共舞的膽識(shí)與堅(jiān)持,依舊如一。

這些細(xì)小的白點(diǎn),正是被蛇咬傷后留下的印記。王小平用左手展示,指縫間那8個(gè)細(xì)微的穿刺疤痕清晰可見。作為蛇島上的“活地圖”,這位科研人員與蛇島蝮蛇共處已有24載,盡管遭遇過3次蛇咬,但他始終保持著堅(jiān)定的信念。

2005年5月10日,那是一個(gè)驚心動(dòng)魄的時(shí)刻,那天,一只冬眠剛醒、毒液飽滿的蛇島蝮蛇。由于當(dāng)時(shí)王小平缺乏工作經(jīng)驗(yàn),他捏住蛇身的位置偏后,結(jié)果毒蛇突然直起身子回頭,隔著厚厚的手套,狠狠地咬住了他的左手。兩個(gè)半小時(shí)后,王小平匆匆趕往醫(yī)院,當(dāng)醫(yī)護(hù)人員解開束縛他手腕的繃帶,防止蛇毒擴(kuò)散時(shí),他的胳膊瞬間就像吹氣球一樣迅速腫脹,一直蔓延到腰部。當(dāng)晚,疼痛感如此劇烈,王小平幾乎想要將自己的胳膊砍掉!他回憶起那時(shí)的情景,仍感到心有余悸。醫(yī)生用粗大的針頭在他的指縫間進(jìn)行穿刺放血,血液噴射出,竟有半米多遠(yuǎn),連續(xù)8針之后,他才開始感到疼痛有所緩解。這次被咬,王小平在醫(yī)院住了17天,半邊身體出現(xiàn)了脫皮現(xiàn)象。而被咬的左手,由于指尖的神經(jīng)未能及時(shí)得到疏通,時(shí)至今日,仍處于麻木不仁的狀態(tài)。

盡管有“一朝被蛇咬,十年怕井繩”的顧慮,但王小平并未因此產(chǎn)生恐懼,反而把每一次被蛇咬的經(jīng)歷當(dāng)作寶貴的破壞性實(shí)驗(yàn)。他將痛苦轉(zhuǎn)化為科研的滋養(yǎng),這種將痛苦轉(zhuǎn)化為科研養(yǎng)分的品質(zhì),正是蛇島科研團(tuán)隊(duì)的真實(shí)反映。

島上無人監(jiān)督工作,無論是投身科研還是虛度光陰,全憑個(gè)人意愿。馮曙光邊說邊注意到蓄水池中有一只已故的飛鳥,便迅速拿起捕網(wǎng)進(jìn)行打撈,語氣中滿是惋惜,“真是遺憾,未能及時(shí)找到,浸泡時(shí)間過長,已無法為蛇島蝮蛇提供食物。”身為保護(hù)區(qū)科研團(tuán)隊(duì)的年輕成員,馮曙光坦誠表示,他所掌握的技能,全是從王小平那里學(xué)來的。

王小平談到了退休局長孫立新對(duì)他產(chǎn)生的深刻影響。孫立新為了防止偷獵和深入研究蛇島蝮的習(xí)性,曾連續(xù)240多天駐扎在島上。在他這一輩科研工作者中,還發(fā)生過“八百水盆大救援”的感人故事。那是在1989年,蛇島連續(xù)3個(gè)月未降雨,蛇島蝮由于耐饑不耐渴,生命安全遭遇極大威脅。孫立新及其同事共同籌集了800個(gè)水盆,他們乘坐巡邏船,一趟又一趟地將淡水運(yùn)往蛇島,助力蛇島蝮類安全渡過難關(guān)。此后,保護(hù)區(qū)在島上開挖了水井,并修建了蓄水池,從而徹底解決了蛇島蝮類的飲水問題。

蛇島現(xiàn)已安裝了三十余個(gè)監(jiān)控探頭,實(shí)現(xiàn)了對(duì)島嶼的遠(yuǎn)程監(jiān)控,然而,派駐島嶼進(jìn)行守衛(wèi)對(duì)于保護(hù)區(qū)里的男性員工來說,依舊是一項(xiàng)不可或缺的任務(wù)。這些員工每年都要在島上堅(jiān)持超過四十天,一旦涉及到科研任務(wù),他們的駐守時(shí)間還會(huì)相應(yīng)延長。“能夠堅(jiān)持下去,不僅是因?yàn)檫@是他們的工作職責(zé),更是源于他們內(nèi)心深處的熱愛。將工作與熱愛合二為一,對(duì)他們來說,是一種幸福。”王小平這樣說道。

這份對(duì)蛇島的熱愛,已結(jié)出了豐碩的果實(shí)。自40多年前起,蛇島科研人員齊心協(xié)力,在保護(hù)區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)下,成功主持和參與了22項(xiàng)課題研究,并發(fā)表了近百篇中英文論文,為蛇島的保護(hù)和深入研究做出了顯著的貢獻(xiàn)。

《蛇島的秘密》一書揭開這座島嶼的神秘面紗,隨后蛇島被列為世界自然遺產(chǎn),引起了全世界的關(guān)注。一代又一代的科研人員,憑借他們的熱情和執(zhí)著,為生態(tài)保護(hù)事業(yè)貢獻(xiàn)了精彩的成果。然而,蛇島上那些尚未被揭曉的秘密,正靜待著年輕一代以同樣的熱情和堅(jiān)持去探索,共同續(xù)寫人與自然和諧共生的美好篇章。

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科